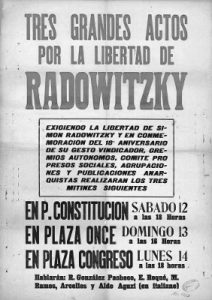

Les solidarités et la pression des organisations et de la presse anarchistes ne faiblissent pas. Des intellectuels argentins s’emparent du «cas Radowitzky» comme en témoigne le texte du même nom publié en 1928 par Ramon Doll, un avocat et écrivain proche des milieux socialistes, qui précise que «si le Président graciait aujourd’hui Radowitzky, il ne ferait rien de plus qu’anticiper par la grâce ce que en réalité Radowitzky pourrait obtenir de droit en 1930 en sollicitant sa liberté conditionnelle». En octobre 1928, s’ouvre une campagne publique pour la libération de Radowitzky. La FORA appelle à des grèves de solidarité et une réédition de La voz de mi conciencia, daté de 1921, est faite. Le 14 novembre 1928, date anniversaire de l’action de Radowitzky, deux bombes explosent à Rosario, une contre le tribunal et l’autre sur un pont de chemin de fer. Si La Protesta et la FORA critiquent sévèrement les actions violentes, La Antorcha y est favorable mais sur une défense «innocentiste», Culmine, le journal publié par Di Giovanni, assume les actes de violence politique. La foisonnante presse anarchiste – souvent éphémère – est partagée sur le sujet. À cette même date, le Comité de Agitacion Pro Libertad de Radowitzky publie, avec des syndicats ouvriers et différents groupes anarchistes de Buenos Aires, une brochure intitulée Simon Radowitzky y el Presidio de Ushuaïa (Simon Radowitzky et le bagne d’Ushuaïa). En 1929, le numéro 28 de Culmine fait sa première page sur lui, avec comme titre Pendant que Simon Radowitzky meurt… L’engagement et l’action demeurent nos moyens de lutte. Le numéro 29 de Culmine est presque entièrement consacré à Radowitzky. Cette même année, le texte de Radowitzky sorti en 1921 sous le titre La voz de mi conciencia est réimprimé. Une version en yiddish (Di shtime fun mayn gevisn) est édité par le Yidish Anarkhistishe Grupe de Buenos Aires.

En janvier 1930, un bateau s’échoue près d’Ushuaïa, avec à son bord des «personnalités influentes» à Buenos Aires. Les naufragés sont hébergés dans le bagne où ils croisent quelques prisonniers dont ils constatent les conditions d’enfermement et les travaux forcés auxquels ils sont soumis pour la construction de la piste de l’aérodrome local. Un journaliste venu à la rencontre des naufragés profite de son passage à Ushuaïa pour rencontrer le prisonnier 155, Radowitzky, qui lui dit : «Pour moi, c’est très agréable de pouvoir parler, par votre intermédiaire, aux compagnons qui s’inquiètent pour moi. Je me sens relativement bien. J’ai encore un peu d’anémie bien que depuis un an on ne m’inflige plus de punition. C’est que pendant les mois de novembre et décembre, nous avons fait 20 jours de grève de la faim pour protester contre la conduite inhumaine du gardien, qui a puni pour une altercation sans importance un prisonnier et l’a blessé. La protestation par la grève de la faim a donné des résultats. Le gardien est suspendu». Dans cet entretien il donne de tristes nouvelles de quelques compagnons anarchistes. Ainsi de Andreï Babby, un biélorusse de Bukovine né du coté autrichien de la frontière en 1883 et arrivé en 1913 en Argentine. Arrêté en mai 1919 après un braquage manqué contre un bureau de change où un flic meurt et un autre est blessé lors d’un échange de tirs. Peu après, Boris Wladimirovich – né en Russie dans une famille d’aristocrates en 1876 et arrivé en 1909 en Argentine – est arrêté et accusé d’être le complice de Babby. Les deux anarchistes sont condamnés à la perpétuité et envoyés au bagne d’Ushuaïa pour ce braquage qui, selon eux, devait financer le lancement d’un journal. En mauvaise santé, Wladimirovich ne résiste pas aux mauvais traitements que les matons lui infligent après l’avoir accusé d’être le commanditaire – depuis la prison – de l’assassinat d’un membre de la Ligue Patriotique Argentine, Pérez Millan, en novembre 1925. Babby est, selon Radowitzky, devenu fou et a été transféré dans un hospice. L’envoyé de Critica obtient un message par écrit de Radowitzky : «Compagnons travailleurs : Je profite de la gentillesse du représentant de Critica pour vous envoyer un salut fraternel depuis ce lieu lointain où la fatalité s’acharne sur les victimes de la société actuelle».

Afin de bénéficier du vote des ouvriers, les conseillers du président Yrigoyen essayent de l’inciter à gracier Radowitzky à quelques jours des élections des députés du 2 février 1930, comme il l’avait promis avant sa première élection en 1916. Mais il refuse. Les Radicaux perdent ces élections. Grâce aux contacts avec des groupes anarchistes nord-américains, les soutiens de Radowitzky retrouvent ses parents. Critica publie une lettre du père de Simon, Nahman Radowitzky, datée du 17 février 1930 et postée de Milwaukee aux États-Unis, adressée au directeur du journal et dans laquelle ses parents demandent à pouvoir «revoir leur fils en liberté avant de mourir». La pression sur le président Yrigoyen est de plus en plus pressante hors des cercles anarchistes. Dans la matinée du 13 avril, la FORA et la fédération ouvrière locale de Buenos Aires organisent un meeting «Pour la libération de Radowitzky» lors duquel les intervenants se succèdent à la tribune pour demander sa grâce. Yrigoyen officialise sa décision d’amnistier Radowitzky au cours d’une audience le 14 avril 1930 avec Salvadora Medina Onrubia. Libertaire, féministe et écrivaine, elle écrit pendant des années de nombreux articles, lettres publiques et organise des rencontres avec des «personnalités politiques» pour demander son amnistie. Elle est soupçonnée d’avoir financé l’évasion de 1918. Elle restera en contact, par lettres, avec Radowitzky jusqu’à la mort de celui-ci. Tous les journaux de la mi-journée en font leur une : «Simon Radowitzky a été gracié». Pour minimiser les retombées politiques, Yrigoyen a gracié 110 prisonniers, dont Radowitzky. Les nationalistes argentins et une partie de la presse conservatrice argentine critiquent cette décision. L’armée et la police manifestent leur mécontentement et rappellent qu’en aucun cas elles ne permettraient que Radowitzky foule le sol argentin. Les plus extrémistes menacent même de l’exécuter. Afin de ménager ses oppositions, Yrigoyen décide que Radowitzky doit être exilé directement à sa sortie du bagne. Radowitzky patiente encore une semaine au bagne, avec ses compagnons d’infortune, en attendant le bateau qui le ramènera, croit-il, à Buenos Aires. Lors de son embarquement, une cinquantaine de soldats conscrits lui font une haie d’honneur, le félicitant et l’encourageant. D’après un historien argentin, «celui qui organisa cette réception était le frère du fameux nationaliste Pérez Millan, tueur de l’anarchiste Wilckens, qui faisait son service militaire à Ushuaïa».

The Milwaukee Journal du 7 mai 1930, un journal libéral étasunien, consacre un article à la libération de Radowitzky dans lequel il décrit la joie et l’inquiétude – évidentes – de ses parents et de son frère. Il y précise que le frère est propriétaire d’un petit magasin dans la ville et que la famille est enregistrée sous le nom de Radoff.

En 1927, Diego Abad de Santillan et Marcial Belascoain Sayos publient Simon Radowitzky, el vengador y el martir. Santillan est alors l’un des rédacteurs de La Protesta – et futur conseiller économique au ministère de l’économie de la Catalogne pendant la guerre d’Espagne ! Emilio Uriondo et Roscigna sont accusés, en juin 1927, d’avoir fabriqué une bombe planquée dans un livre et destinée au directeur du bagne d’Ushuaïa. Faute de preuves, Roscigna est relâché. Il déclare aux flics qu’il a abandonné ses «idées anarchistes, que sa participation aux luttes ouvrières est une histoire de jeunesse et qu’à 36 ans, il consacre désormais son temps à étudier l’aviculture, pour installer prochainement un élevage» ! Cette même année, Severino Di Giovanni et Paulino Scarfo fabriquent une bombe qu’ils cachent dans un colis de nourriture à destination de Juan José Piccini, directeur du bagne d’Ushuaïa. Prudent, le chef des matons déjoue le plan et n’est pas blessé lors de l’explosion. Le 24 décembre 1927, une bombe explose contre les banques nord-américaines First National Bank of Boston et National City Bank of New York. Di Giovanni écrit : «Nous revendiquons comme nôtre les attentats violents qu’il y a eu à l’encontre des deux institutions bancaires des États-Unis. Nous nettoyons d’une main ferme les éclaboussures de venins lancées contre des forgerons anonymes de la véritable action anarchiste : contre ces compagnons qui ont payé leur dette, que nous avions retrouvé avec les morts sous les coups de la ploutocratie nord-américaine. Ceux-là, ceux de la «violence franciscaine», ne sont pas dignes de réclamer la liberté de Simon Radowitzky. Eux ont l’âme et les mains salies par l’infamie et le crime, la lâcheté et le sang, et les héros purs – comme Simon Radowitzky – ne doivent pas être défendus et libérés par de tels vendus, par de tels porcs. Nous, en revendiquant le geste contre les deux banques nord-américaines, nous saurons aussi gagner la liberté du martyr de Ushuaïa par les actions de la lutte anarchiste.»

En 1927, Diego Abad de Santillan et Marcial Belascoain Sayos publient Simon Radowitzky, el vengador y el martir. Santillan est alors l’un des rédacteurs de La Protesta – et futur conseiller économique au ministère de l’économie de la Catalogne pendant la guerre d’Espagne ! Emilio Uriondo et Roscigna sont accusés, en juin 1927, d’avoir fabriqué une bombe planquée dans un livre et destinée au directeur du bagne d’Ushuaïa. Faute de preuves, Roscigna est relâché. Il déclare aux flics qu’il a abandonné ses «idées anarchistes, que sa participation aux luttes ouvrières est une histoire de jeunesse et qu’à 36 ans, il consacre désormais son temps à étudier l’aviculture, pour installer prochainement un élevage» ! Cette même année, Severino Di Giovanni et Paulino Scarfo fabriquent une bombe qu’ils cachent dans un colis de nourriture à destination de Juan José Piccini, directeur du bagne d’Ushuaïa. Prudent, le chef des matons déjoue le plan et n’est pas blessé lors de l’explosion. Le 24 décembre 1927, une bombe explose contre les banques nord-américaines First National Bank of Boston et National City Bank of New York. Di Giovanni écrit : «Nous revendiquons comme nôtre les attentats violents qu’il y a eu à l’encontre des deux institutions bancaires des États-Unis. Nous nettoyons d’une main ferme les éclaboussures de venins lancées contre des forgerons anonymes de la véritable action anarchiste : contre ces compagnons qui ont payé leur dette, que nous avions retrouvé avec les morts sous les coups de la ploutocratie nord-américaine. Ceux-là, ceux de la «violence franciscaine», ne sont pas dignes de réclamer la liberté de Simon Radowitzky. Eux ont l’âme et les mains salies par l’infamie et le crime, la lâcheté et le sang, et les héros purs – comme Simon Radowitzky – ne doivent pas être défendus et libérés par de tels vendus, par de tels porcs. Nous, en revendiquant le geste contre les deux banques nord-américaines, nous saurons aussi gagner la liberté du martyr de Ushuaïa par les actions de la lutte anarchiste.»  Né en 1901 en Italie, Severino Di Giovanni, arrive en Argentine en 1923. Avec plusieurs autres anarchistes il participera à de nombreuses actions explosives contre des bâtiments officiels, des cibles liées au fascisme en Italie et à la répression contre les anarchistes, et à plusieurs braquages. L’argent collecté lors des expropriations servait entre autre à imprimer clandestinement des journaux, dont Culmine, et des textes, ainsi qu’à faire fonctionner une bibliothèque ambulante. La fratrie Paulino, Alejandro et America Scarfo sont des anarchistes «expropriateurs» liés à Severino Di Giovanni avec qui ils réalisent de nombreuses actions depuis 1927. America est aussi la compagne de Di Giovanni. Arrêtés, Di Giovanni et Paulino Scarfo sont condamnés à mort et fusillés début février 1931. America, encore mineure, est libérée. Manuel Gomez Oliver et Alejandro Scarfo sont condamnés à perpétuité en août 1929 pour une tentative d’attentat contre la cathédrale de Buenos Aires. Accusés d’en être les coauteurs, Pedro Mannina et les frères Simplicio et Mariano de la Fuente sont condamnés à quinze années de prison. En appel, les peines sont revues à la baisse faute de preuves. Alejandro est libéré en 1935 après quelques années de prison pour la tentative d’assassinat en novembre 1928 de Herbert Hoover, candidat à l’élection présidentielle aux États-Unis en visite en Argentine. America mourra à l’âge de 93 ans en 2006.

Né en 1901 en Italie, Severino Di Giovanni, arrive en Argentine en 1923. Avec plusieurs autres anarchistes il participera à de nombreuses actions explosives contre des bâtiments officiels, des cibles liées au fascisme en Italie et à la répression contre les anarchistes, et à plusieurs braquages. L’argent collecté lors des expropriations servait entre autre à imprimer clandestinement des journaux, dont Culmine, et des textes, ainsi qu’à faire fonctionner une bibliothèque ambulante. La fratrie Paulino, Alejandro et America Scarfo sont des anarchistes «expropriateurs» liés à Severino Di Giovanni avec qui ils réalisent de nombreuses actions depuis 1927. America est aussi la compagne de Di Giovanni. Arrêtés, Di Giovanni et Paulino Scarfo sont condamnés à mort et fusillés début février 1931. America, encore mineure, est libérée. Manuel Gomez Oliver et Alejandro Scarfo sont condamnés à perpétuité en août 1929 pour une tentative d’attentat contre la cathédrale de Buenos Aires. Accusés d’en être les coauteurs, Pedro Mannina et les frères Simplicio et Mariano de la Fuente sont condamnés à quinze années de prison. En appel, les peines sont revues à la baisse faute de preuves. Alejandro est libéré en 1935 après quelques années de prison pour la tentative d’assassinat en novembre 1928 de Herbert Hoover, candidat à l’élection présidentielle aux États-Unis en visite en Argentine. America mourra à l’âge de 93 ans en 2006.

Szymon Radowicki ou Simon Radowitzky (orthographe fixée par son usage en Argentine et dont l’origine semble polonaise) naît dans une famille juive pauvre installée dans le hameau de Stepnitz (en yiddish, actuel Stepantsi en Ukraine) au sud-est de Kiev. L’Ukraine est alors une province de l’empire russe. Sa date de naissance n’est pas connue précisément ; selon les documents consultés, il serait né le 10 septembre ou novembre 1889 ou 1891. Sa pierre tombale indique 1889 mais ne dit rien sur le mois. Situé dans ces régions de l’Europe orientale qui sont sous domination autrichienne, russe ou polonaise selon les époques, Stepnitz est un shtetl (terme yiddish signifiant petite ville), ces communautés quasi-autarciques (du hameau au quartier de villes) où vivent les juifs d’Europe de l’Est. Si l’autarcie est économique et contrainte par l’hostilité alentour, l’espace yiddish est perméable aux remous de son temps. Traversé et divisé face aux mouvements révolutionnaires, aux nationalismes, à la religion, aux utopies, aux sionismes… Il tremble de ces migrations vers les centres industriels et de son entrée dans le monde ouvrier. Ces communautés sont régulièrement attaquées lors d’épisodes de violences appelés pogrom, particulièrement sur le territoire de l’actuelle Ukraine dans les années 1881-1884 et 1903-1906. Des milliers de personnes assassinées et autant de villages détruits poussent de nombreux juifs à migrer pour fuir la misère à laquelle s’ajoutent régulièrement ces violences. Au début du siècle, la famille Radowitzky s’installe dans la ville industrielle de Ekaterinoslav (actuelle Dnipro). À la fin du XIXème siècle, Ekaterinoslav, avec une industrialisation croissante, devient la quatrième ville du sud de la Russie après Kiev, Jarkov et Odessa. Les travailleurs, majoritairement dans l’industrie métallurgique, ont une journée de travail de 14 -15 heures dans des conditions extrêmement précaires : dans l’usine Briansk par exemple, 2 800 accidents du travail sont répertoriés en une seule année. Les ouvriers sont punis d’amendes, licenciés ou arrêtés pour les plus petites fautes, et la grande majorité des familles ouvrières habitent dans des rangées de maisons faites de terre et de paille. Le jeune Senka (diminutif de Simon) apprend un peu à lire et à écrire mais arrête rapidement l’école pour trouver un travail. Vers l’âge de dix ans, il devient apprenti serrurier chez un patron qui le loge sur une couchette sous la table de sa propre maison. Il se forge un début de convictions politiques en assistant à des discussions et à des rencontres organisées par la fille du serrurier, une étudiante. L’empire tsariste russe est alors traversé par de multiples contestations sociales et politiques. Face à l’exploitation et à la répression se dressent des révoltes ouvrières et paysannes, des grèves et des soulèvements, des destructions et des expropriations. Depuis la seconde moitié du XIXème siècle, l’agitation révolutionnaire est un fourmillement de courants et de groupes politiques, d’actions collectives ou individuelles, violentes ou démonstratives, qui tourmentent l’empire. Les morts sont nombreux et les luttes féroces. Le pouvoir politique est attaqué au travers de grèves, de sabotages, de manifestations et d’affrontements mais aussi par des assassinats d’industriels, d’hommes politiques, de juges, de militaires et de flics.

Szymon Radowicki ou Simon Radowitzky (orthographe fixée par son usage en Argentine et dont l’origine semble polonaise) naît dans une famille juive pauvre installée dans le hameau de Stepnitz (en yiddish, actuel Stepantsi en Ukraine) au sud-est de Kiev. L’Ukraine est alors une province de l’empire russe. Sa date de naissance n’est pas connue précisément ; selon les documents consultés, il serait né le 10 septembre ou novembre 1889 ou 1891. Sa pierre tombale indique 1889 mais ne dit rien sur le mois. Situé dans ces régions de l’Europe orientale qui sont sous domination autrichienne, russe ou polonaise selon les époques, Stepnitz est un shtetl (terme yiddish signifiant petite ville), ces communautés quasi-autarciques (du hameau au quartier de villes) où vivent les juifs d’Europe de l’Est. Si l’autarcie est économique et contrainte par l’hostilité alentour, l’espace yiddish est perméable aux remous de son temps. Traversé et divisé face aux mouvements révolutionnaires, aux nationalismes, à la religion, aux utopies, aux sionismes… Il tremble de ces migrations vers les centres industriels et de son entrée dans le monde ouvrier. Ces communautés sont régulièrement attaquées lors d’épisodes de violences appelés pogrom, particulièrement sur le territoire de l’actuelle Ukraine dans les années 1881-1884 et 1903-1906. Des milliers de personnes assassinées et autant de villages détruits poussent de nombreux juifs à migrer pour fuir la misère à laquelle s’ajoutent régulièrement ces violences. Au début du siècle, la famille Radowitzky s’installe dans la ville industrielle de Ekaterinoslav (actuelle Dnipro). À la fin du XIXème siècle, Ekaterinoslav, avec une industrialisation croissante, devient la quatrième ville du sud de la Russie après Kiev, Jarkov et Odessa. Les travailleurs, majoritairement dans l’industrie métallurgique, ont une journée de travail de 14 -15 heures dans des conditions extrêmement précaires : dans l’usine Briansk par exemple, 2 800 accidents du travail sont répertoriés en une seule année. Les ouvriers sont punis d’amendes, licenciés ou arrêtés pour les plus petites fautes, et la grande majorité des familles ouvrières habitent dans des rangées de maisons faites de terre et de paille. Le jeune Senka (diminutif de Simon) apprend un peu à lire et à écrire mais arrête rapidement l’école pour trouver un travail. Vers l’âge de dix ans, il devient apprenti serrurier chez un patron qui le loge sur une couchette sous la table de sa propre maison. Il se forge un début de convictions politiques en assistant à des discussions et à des rencontres organisées par la fille du serrurier, une étudiante. L’empire tsariste russe est alors traversé par de multiples contestations sociales et politiques. Face à l’exploitation et à la répression se dressent des révoltes ouvrières et paysannes, des grèves et des soulèvements, des destructions et des expropriations. Depuis la seconde moitié du XIXème siècle, l’agitation révolutionnaire est un fourmillement de courants et de groupes politiques, d’actions collectives ou individuelles, violentes ou démonstratives, qui tourmentent l’empire. Les morts sont nombreux et les luttes féroces. Le pouvoir politique est attaqué au travers de grèves, de sabotages, de manifestations et d’affrontements mais aussi par des assassinats d’industriels, d’hommes politiques, de juges, de militaires et de flics.